Aquarius

Well-known member

- Joined

- Sep 20, 2017

- Messages

- 10,105

PLATONE

Il Grande Signore Dei Domini

Platone è conosciuto come il leggendario filosofo dal quale derivano tutte le discipline formali. L'egida delle sue argomentazioni e convinzioni ha esercitato un'influenza su ogni filone del pensiero filosofico esistente. La dialettica e il dialogo sorgono dalla sua rappresentazione di Aristotele. Egli fu anche il fondatore dell’Accademia Platonica, una istituzione profonda e luminosa ad Atene, che diffuse la causa della filosofia greca ai quattro angoli della terra.Il Grande Signore Dei Domini

Aristocle, più propriamente conosciuto con il suo nome divino di Platone, nacque ad Egina durante l'ottantottesima Olimpiade, nel giorno corrispondente al 21 novembre moderno (l’8 novembre, considerato importantissimo dagli umanisti rinascimentali). Aristone, suo padre, proveniva dal demo ateniese di Colito ed era discendente del leggendario re di Atene Codro. Sua madre, Perictione, discendeva da Solone, il celebre legislatore di Atene, ed era anche cugina del tiranno Crizia. Platone nacque dunque in una famiglia aristocratica di grande prestigio.

Una leggenda narra che Perictione rimase incinta grazie a una visione di Apollo (Azazel):

Σπεύσιππος δ᾿ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πλάτωνος περιδείπνῳ καὶ Κλέαρχος ἐν τῷ Πλάτωνος ἐγκωμίῳ καὶ Ἀναξιλαΐδης ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ φιλοσόφων φασίν, ὡς Ἀθήνησιν ἦν λόγος, ὡραίαν οὖσαν τὴν Περικτιόνην βιάζεσθαι τὸν Ἀρίστωνα καὶ μὴ τυγχάνειν· παυόμενόν τε τῆς βίας ἰδεῖν τὴν τοῦ Ἀπόλλωνος ὄψιν· ὅθεν καθαρὰν γάμου φυλάξαι ἕως τῆς ἀποκυήσεως.

Speusippo, nell'opera intitolata Il banchetto di Platone, Clearco nell’Elogio di Platone, e Anassilaide nel secondo libro Sui filosofi, raccontano che — come si diceva ad Atene — Aristone, vedendo la bellezza di Perictione, tentò di violentarla senza successo. E quando abbandonò il suo tentativo, gli apparve Apollo in visione, e da lì si credette che ella avesse preservato la purezza coniugale fino al parto.¹

La famiglia di Platone era composta da cleruchi: coloni ad Egina che mantennero la cittadinanza ateniese. L’invasione spartana dell’isola, avvenuta poco dopo la sua nascita, costrinse Aristone a tornare ad Atene. Alcuni mesi più tardi Aristone morì, e Platone fu allevato dal patrigno Pirilampo, suo prozio.

Fin da piccolissimo, Platone si distinse per la sua memoria prodigiosa e per la capacità di compiere imprese mentali impensabili per altri bambini; era anche noto per l’instancabile dedizione al lavoro. I suoi tutori, Speusippo e Dionisio, lo sottoposero a compiti severi e regimi di addestramento difficili — un processo che alla fine coronò la sua eccellenza mentale e la rese duratura.

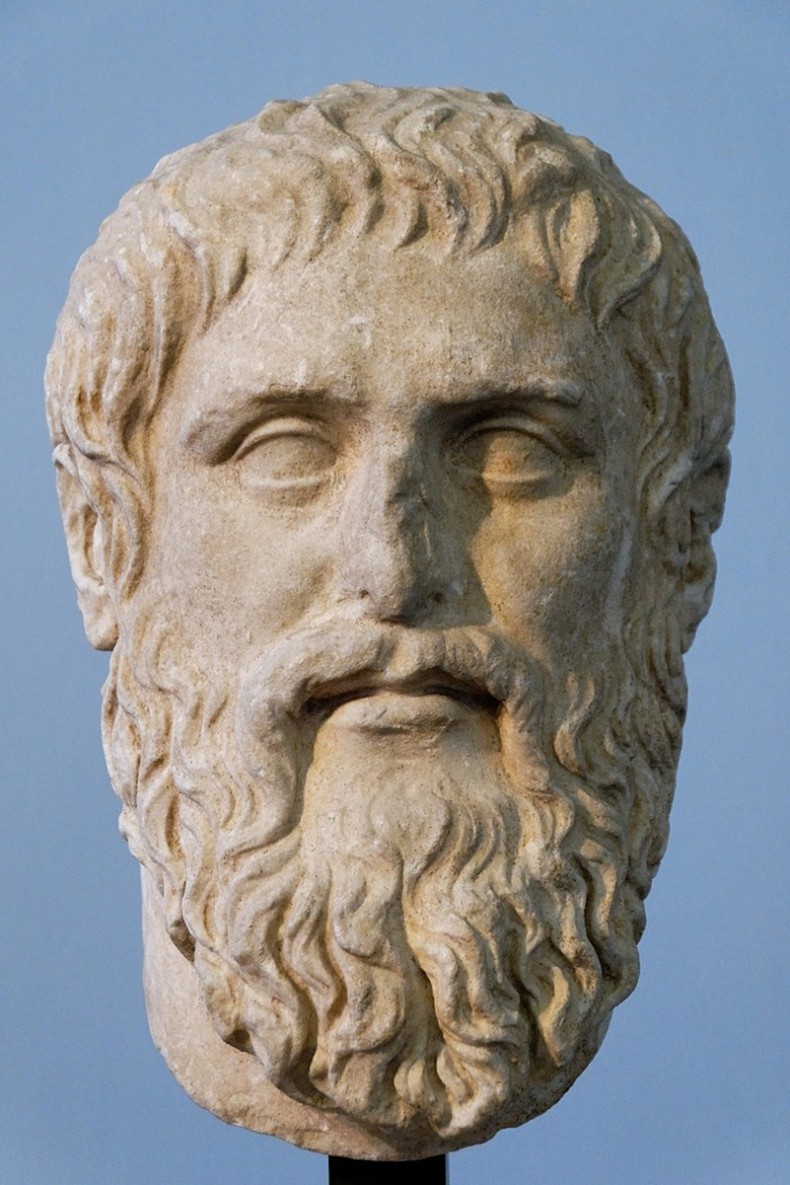

(Copia romana della testa di Platone di Silanion, realizzata per l’Accademia)

Durante la giovinezza, proprio come il suo amico Socrate, Platone eccelleva in tutte le arti (mousiké), raggiungendo un livello notevole. In particolare, era molto attratto dalla poesia e dalla drammaturgia, abilità che gli furono preziose per la composizione dei suoi dialoghi. Ottenne uno status paragonabile a un "Poeta Laureato" di Atene già prima dei vent’anni.

Successivamente si dedicò alla scrittura di tragedie alla moda del tempo e si dice che fosse un corègo, ovvero il capo di un coro teatrale. In realtà, Platone conobbe Socrate non tramite legami familiari, ma per via del suo rapporto creativo con il celebre drammaturgo Euripide.

Si distinse non solo in campo artistico: Platone era considerato uno degli atleti migliori che Atene avesse mai avuto, grazie anche all’allenamento ricevuto da Aristone di Argo. Ai giochi istmici e a quelli pitici partecipò a numerosi incontri di lotta e ad altre competizioni sportive, vincendo la stragrande maggioranza delle sfide. Una delle sue frasi più famose riguarda proprio la grande stima che nutriva per lo sport e per l’esercizio fisico:

"μήτε τὴν ψυχὴν ἄνευ σώματος κινεῖν μήτε σῶμα ἄνευ ψυχῆς, ἵνα ἀμυνομένω γίγνησθον ἰσορρόπω καὶ ὑγιῆ. τὸν δὴ μαθηματικὸν ἤ τινα ἄλλην σφόδρα μελέτην διανοίᾳ κατεργαζόμενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδοτέον κίνησιν, γυμναστικῇ προσομιλοῦντα, τόν τε αὖ σῶμα ἐπιμελῶς πλάττοντα τὰς τῆς ψυχῆς ἀνταποδοτέον κινήσεις, μουσικῇ καὶ πάσῃ φιλοσοφίᾳ προσχρώμενον, εἰ μέλλει δικαίως τις ἅμα μὲν καλός.

Né l’anima dovrebbe muoversi senza il corpo, né il corpo senza l’anima, in modo che difendendosi a vicenda possano rimanere equilibrati e sani. Chi si dedica alla matematica o a qualsiasi altro impegno intellettuale rigoroso deve anche fornire movimento al corpo praticando la ginnastica; allo stesso modo, chi allena con cura il corpo deve a sua volta compensare esercitando i movimenti dell’anima, facendo uso della musica e di ogni forma di filosofia"

Platone era conosciuto fin da giovane per la sua serietà e gravità di carattere. Aveva la reputazione di essere imperturbabile e, a tratti, difficile.

La sua prima figura di riferimento nella filosofia fu Eraclito, di cui studiò le dottrine all’Accademia di Atene. L’incontro con Socrate — che vide per la prima volta fuori dal Teatro di Dioniso — gli cambiò la vita. Il percorso che scelse studiando con Socrate fu arricchito dallo studio ulteriore di Eraclito attraverso Cratilo e di Parmenide tramite Ermogene.

All’inizio, Platone desiderava una carriera politica. Tuttavia, la violenza e la tirannia istigate da Crizia (che era suo cugino di primo grado una volta rimosso), in particolare nel perseguitare Socrate, lo dissuasero completamente dall’associarsi agli oligarchici Trenta Tiranni — nonostante il fatto che una carica pubblica fosse per lui praticamente assicurata grazie al suo talento. Quando i tiranni furono uccisi e deposti, il nuovo regime democratico di Atene rivolse infine la sua ostilità verso Socrate. L’esperienza dei peggiori aspetti di entrambi i regimi rese Platone sempre più disilluso dalla politica in generale.

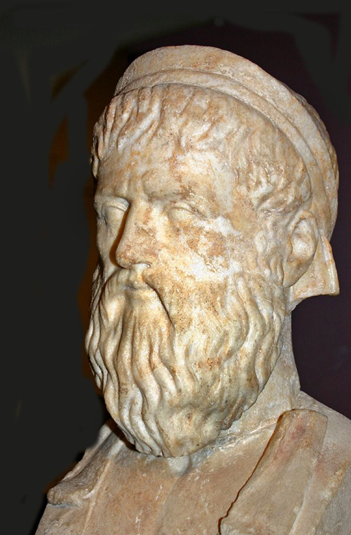

Busto di Platone a Berkeley, di origine antica, ritrovato insieme alle sue citazioni. La fascia (sul capo) aveva lunghe nappe bianche ai lati.

Fuggì da Atene, partendo con alcuni discepoli scelti verso Megara. Da lì, viaggiò a Cirene per visitare Teodoro e approfondire concetti matematici, poi nelle colonie greche in Italia per incontrare i pitagorici. Infine, arrivò in Egitto per apprendere alcune dottrine dai sacerdoti locali. Platone fu anche istruito in molte altre cose da Epicarmo, un poeta comico di un certo peso filosofico, che affinò il suo stile.

In seguito, fece la conoscenza di Dione di Siracusa e attirò l’ira del tiranno Dionisio. In un certo momento dei suoi viaggi, Platone fu addirittura venduto come schiavo, rischiando di morire per ordine di Dionisio. Fu portato ad Egina, dove un filosofo, riconoscendolo, pagò per la sua liberazione.

Chi, se non un uomo che ha vissuto una vita tanto estrema, eppure con tale saldezza di spirito, avrebbe potuto parlare con tanta fermezza su tutti gli aspetti dell’esistenza? Questo non lo dissuase nemmeno dal tornare a Siracusa altre due volte mentre Dionisio era ancora al potere.

Ritornato all’Accademia di Atene, Platone cercò di migliorare tutti gli sviluppi dei filosofi ellenici di Mileto, Atene, Siracusa e altre città. Sebbene alcuni lo abbiano definito dogmatico per le affermazioni forti presenti nei suoi testi, la raffinatezza del suo pensiero si poggiava su una grande sintesi di idee diverse: la finalità dei suoi dialoghi riflette proprio questa molteplicità di pensiero.

"Οὗτος πρῶτος ἐν ἐρωτήσει λόγον παρήνεγκεν, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας. καὶ πρῶτος τὸν κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τῆς ζητήσεως τρόπον εἰσηγήσατο Λεωδάμαντι τῷ Θασίῳ. καὶ πρῶτος ἐν φιλοσοφίᾳ ἀντίποδας ὠνόμασε καὶ στοιχεῖον καὶ διαλεκτικὴν καὶ ποιότητα καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τὸν προμήκη καὶ τῶν περάτων τὴν ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν καὶ θεοῦ πρόνοιαν.

Fu il primo a introdurre l’argomentazione in forma di domanda, come riferisce Favorino nell’ottavo libro della sua Storia varia. Inoltre, fu il primo a proporre a Leodamante di Taso il metodo di analizzare una domanda. E fu anche il primo, in filosofia, a nominare termini come “antipodi”, “elemento”, “dialettica”, “qualità”, “l’estensione (dimensione) del numero”, “la superficie piana dei confini” e “la provvidenza di Dio”."

Fu il primo a introdurre l’argomentazione in forma di domanda, come riferisce Favorino nell’ottavo libro della sua Storia varia. Inoltre, fu il primo a proporre a Leodamante di Taso il metodo di analizzare una domanda. E fu anche il primo, in filosofia, a nominare termini come “antipodi”, “elemento”, “dialettica”, “qualità”, “l’estensione (dimensione) del numero”, “la superficie piana dei confini” e “la provvidenza di Dio”."

Platone ascese nel regno della verità durante il tredicesimo anno di regno di Filippo di Macedonia. La sua fama era tale che il re stesso di Macedonia si recò immediatamente all’Accademia per rendergli omaggio. Molti santuari furono successivamente edificati in onore del grande filosofo ad Atene, e gli autori greci lo registrarono come iscritto tra i daimones.

Diogene Laerzio afferma che Platone concepì i suoi dialoghi con approcci distinti e finalità didattiche specifiche, al punto che esisteva un sistema generale di diverse categorie in cui ciascun dialogo poteva essere collocato in modo adeguato. Alcuni scambi platonici risultano ambigui e possono perfino essere considerati auto-confutanti. Altri, invece, si basano su un senso di certezza e sono colmi di ragionamenti fattuali, mentre altri ancora oscillano tra entrambe le modalità.

FILOSOFIA MORALE

Platone equipara la virtù alla conoscenza e, pur facendo affidamento su rappresentazioni fedeli di ciò che Socrate disse e fece, utilizza la figura di Socrate come strumento per mostrare come la conoscenza possa condurre alla virtù. Dialoghi come l’Eutifrone, l’Apologia, il Critone, il Protagora e il Gorgia dimostrano come la virtù sia direttamente insegnabile — una tesi su cui si sono soffermati autori come Terence Irwin.

La comprensione meditativa e razionale di questi concetti porta a una conoscenza superiore, facendo avanzare l’individuo verso una dimensione più alta dell’essere e del conoscere. Attraverso la ripetizione e la riflessione costanti, emerge una moralità interiore, separata dalle pretese spesso brutali dell’ego.

LE FORME

A partire dall’elaborazione discorsiva sulla virtù, Platone è soprattutto noto per la sua Teoria delle Idee (o delle Forme). Egli osservò, riprendendo i pitagorici, che concetti matematici e puri — come il cerchio — possono essere creati, rappresentati e in alcuni modi immaginati solo in modo imperfetto dagli esseri umani. L’idea di un cerchio può svanire o deformarsi; un cerchio disegnato è sempre imperfetto e, su carta, può deteriorarsi nel tempo. Un cerchio scolpito nella pietra non sarà mai perfetto come l’idea pura di un cerchio. Platone dedusse che il cerchio perfetto esiste soltanto nel mondo delle Idee.

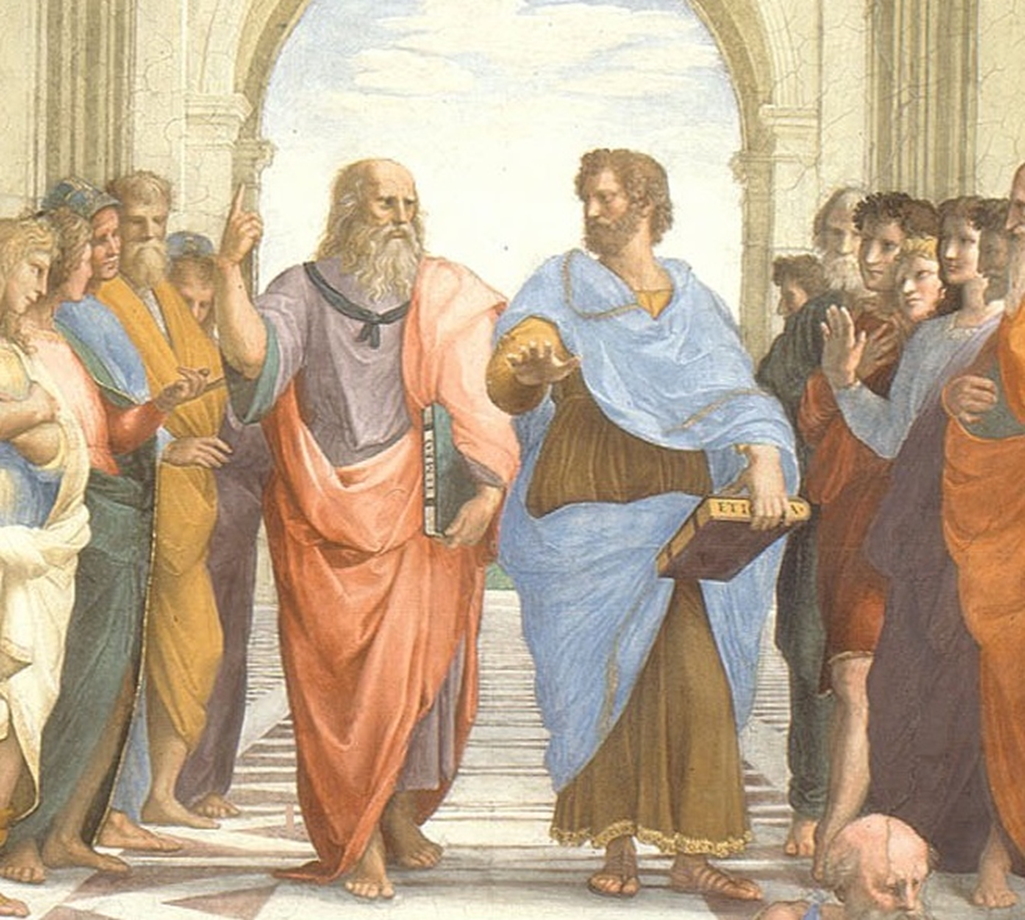

Platone (a sinistra) con Aristotele (a destra): La Scuola di Atene, Raffaello

Gli insegnamenti pitagorici mostravano che un cerchio o un triangolo perfetto possono essere raggiunti soltanto attraverso la ragione — un processo di pensiero e riflessione logica, separato dall’osservazione del mondo tramite i sensi. Platone concluse che devono esistere anche Idee perfette per concetti come Bellezza, Giustizia e Equità, che gli esseri umani possono cogliere solo in modo imperfetto e frammentario: nelle azioni, nelle percezioni, nei dati sensoriali, nella descrizione, nell’abilità, nella conoscenza, nell’applicazione e così via. Ogni tale applicazione dell’Idea nel nostro mondo è definita "partecipazione".

Tuttavia, la Teoria delle Idee non riguardava soltanto le proprietà degli oggetti e l’astrazione. Contemplando la massa di imperfezione, incompletezza e deviazione rispetto a ciò che egli riteneva essere stato un tempo, Platone osservò attentamente l’umanità. Usò questa riflessione per mettere in evidenza il livello limitato dell’Essere umano rispetto agli Dei, che sono, in un certo senso, la Forma perfezionata dell’uomo e dimorano nell’Etere eterno o nei suoi pressi.

Perché fare questo discorso indirettamente? L’intento era colmare il divario tra il concetto impersonale e astratto del Monade elaborato dai filosofi di Mileto, e la concezione popolare degli Dei dell’antichità, percepiti spesso con tratti e passioni umane. Platone si riferisce a questo nella Virtù Eta di Astarte:

Platone allora, interrogato, indicò i cieli e disse:

"I regni superni sono colmi e ricolmi della Bellezza del Grande Dio. Là, nulla è disarmonico, nulla è non misurato, nulla è sproporzionato."

L’ALLEGORIA DELLA CAVERNA

L’allegoria della caverna — l’esempio più celebre utilizzato da Platone nella sua filosofia — si ricollega alla Teoria delle Idee. Socrate spiega a Glaucone di immaginare un gruppo di uomini che vivono in una caverna, incatenati per sempre alle caviglie e al collo a una parete interna, con lo sguardo rivolto verso una parete esterna. Essi osservano delle ombre proiettate su questa parete esterna da oggetti trasportati dietro di loro, lungo la parete interna, da portatori invisibili ai prigionieri incatenati. Un fuoco posto dietro i portatori crea le ombre che gli abitanti della caverna vedono, sebbene non vedano né gli oggetti né il fuoco. I portatori pronunciano anche i nomi dei suoni prodotti dagli oggetti che trasportano, e i prigionieri credono che quei suoni provengano dalle ombre.

Solo il filosofo — o l’uomo ispirato dal divino — riesce a uscire dalla caverna e, alla fine, a comprendere il Sole insieme a tutto il resto, prima di tornare nella caverna per cercare di liberare gli altri. L’uomo ignorante, invece, torna di corsa nella caverna, spaventato e accecato dal Sole, e racconta agli altri che il mondo esterno è malvagio e ostile.

Per Platone, la comprensione delle Idee divine e la liberazione dallo stato di schiavitù (andrapodon) erano possibili solo grazie alla meditazione e all’educazione; senza queste, diventare come i prigionieri ignoranti — o come colui che rifiuta la realtà — era quasi inevitabile. Platone usava questo esempio per far comprendere agli individui quanto la vita senza gli Dei fosse fragile e incerta.

Il Sole è paragonato al «figlio della Bontà»: esso illumina e diffonde la luce, permettendo ai saggi di vedere la vita per ciò che è davvero. La Bontà, dunque, è associata alla luce che guida nella ricerca della conoscenza. Oltre al Sole, Platone intreccia anche complesse considerazioni su Saturno — la stella del Sole — all’interno di questa riflessione.

Molte opere moderne, come Matrix, sono elaborazioni estetiche di questo concetto illustrato da Platone. Altre, come 1984 di George Orwell, ne sono fortemente influenzate, creando universi che mostrano le conseguenze distruttive di sistemi ostili all’uomo.

ASPETTI CULTURALI

Platone critica alcune rappresentazioni popolari degli Dei, ritenendole semplicistiche e fuorvianti. Egli sapeva che il pubblico comprendeva più facilmente drammi, miti e racconti che riflettevano stati della mente umana, ma avvertiva del rischio di allontanarsi dall’essenza autentica degli Dei.

Alla classe dei Guardiani nella Repubblica, Platone consiglia di attenersi a rappresentazioni divine che siano in linea con il loro livello spirituale. Questo ha generato l’erronea convinzione che Platone volesse vietare per sempre ogni forma di creatività, cosa ovviamente assurda.

IL CONTESTO MODERNO

Inoltre, molti aspetti dei suoi insegnamenti erano segreti. Platone stesso affermava che la scrittura fosse un misero sostituto dell’insegnamento orale. Alcuni di questi segreti — quelli che Aristotele definiva dottrine non scritte — venivano trasmessi solo ai discepoli più fidati e considerati degni. Altri, come le tecniche meditative accennate nei dialoghi o contenute in manuali oggi perduti, furono alterati, cancellati dalla storia o nascosti in archivi segreti. Solo frammenti del Timeo accennano a questi argomenti.

La distorsione degli insegnamenti platonici durante il declino di Roma — operata da infiltrati, dalla Chiesa che reinterpretò Platone come un precursore del Cristianesimo, e dall’appropriazione dei dialoghi platonici nel Rinascimento — fu un progetto fondamentale per i cristiani e i loro sostenitori.

Eppure, anche questi ultimi furono costretti ad ammettere, seppur a malincuore, che Platone non fosse un uomo comune:

Hunc autem Platonem, quod iam in secundo libro commemoravi, inter semideos Labeo ponit...

"Ora, questo Platone, come ho già ricordato nel secondo libro, Labeone lo annovera tra i semidei…"

BIBLIOGRAFIA

1Lives of Eminent Philosophers, Diogenes Laertius

2City of God Against the Pagans, Augustine

388b-c, Timaeus, Plato

“Plato’s Myths”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Catalin Partenie

Vol. 4: Plato – The Man and His Dialogues, A History of Greek Philosophy, W.K.C. Guthrie

Plato’s Theory of Ideas, W.D. Ross

Plato’s Moral Theory, Terence Irwin

CREDITI:

Karnonnos [TG]