Aquarius

Well-known member

- Joined

- Sep 20, 2017

- Messages

- 10,101

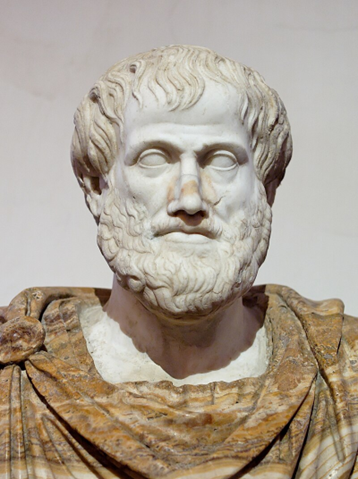

ARISTOTELE

Maestro della Conoscenza

Il divino Aristotele è diventato sinonimo di conoscenza e sapienza: non esiste alcun pensatore altrettanto influente in tutte le discipline esistenti. Egli insegnò e contribuì al sapere in più di trenta materie, mostrando una comprensione di calibro soprannaturale e misterioso. Per questa ragione è conosciuto come il Maestro della Conoscenza.Maestro della Conoscenza

Nell’antichità esistevano almeno centoquaranta opere complete contenenti il suo sapere, a dimostrazione della sua leggendaria produttività e del suo intelletto prodigioso. Persino nel mondo decaduto inaugurato dal Cristianesimo e dall’Islam, Aristotele era semplicemente chiamato «il Filosofo» dalla maggior parte degli uomini colti, risultando indispensabile in tutti i rami del sapere.

IL GIOVANE DIVINO

Aristotele nacque a Stageira, una città sulla costa della Macedonia fondata da coloni ionici. La leggenda narra che Aristotele discendesse direttamente da Asclepio tramite la linea paterna di suo padre Nicomaco. È noto che entrambi i genitori di Aristotele morirono giovani; dopo la loro morte, egli divenne pupillo di Prosseno di Atarneo, suo cognato. Durante l’adolescenza avanzata, Aristotele si recò a Pella, capitale del vicino Regno di Macedonia, dove incontrò rappresentanti della monarchia.

Venuto a conoscenza dell’esistenza di un filosofo senza pari ad Atene, Aristotele decise di partire per frequentare l’Accademia di Platone intorno ai diciassette anni. Distinguendosi grandemente come insegnante e oratore senza eguali, Platone arrivò a definire Aristotele la mente dell’Accademia.

Durante i suoi vent’anni ad Atene, egli partecipò ai Misteri Eleusini, ai quali fa riferimento nelle sue opere perdute, tramite altri autori, descrivendoli come qualcosa di distinto rispetto al suo consueto modo di acquisire conoscenza:

Φησὶ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Ἀκροατικοῖς, ὅτι ἐν τῷ μυεῖσθαι οὐ μαθεῖν τι δεῖ, ἀλλὰ παθεῖν καὶ διατεθῆναι.

Aristotele afferma nei suoi scritti [esoterici] che nell’essere iniziati (ai misteri) non si deve apprendere qualcosa, ma piuttosto patire (sperimentare) e trovarsi in un certo stato.1

Dopo la morte di Platone, Aristotele si disse insoddisfatto degli insegnamenti del nipote di Platone, Speusippo, e si separò dall’Accademia.

Sebbene il re di Macedonia, Filippo II, avesse distrutto Stageira, città natale di Aristotele, il filosofo decise comunque di stabilirsi in Macedonia come precettore della dinastia Argea e dell’aristocrazia locale. Fondò una scuola a Mieza, presso il Tempio delle Ninfe, i cui resti sono tuttora visibili.

Secondo le testimonianze, Aristotele insegnò pubblicamente ad Alessandro e ai suoi compagni medicina, filosofia, morale, religione, logica e arte per diversi anni. Colpito dal carattere che il maestro stava forgiando nel figlio, Filippo arrivò persino a ricostruire Stageira in onore di Aristotele. In seguito, il filosofo redasse un primo codice di leggi per garantire che la sua città natale non venisse mai più distrutta.

Alcuni storici attribuiscono ad Aristotele l’insegnamento ad Alessandro di riti mistici, conoscenze occulte profonde e pratiche di autoguarigione. Già nell’Antichità si sapeva che non si trattava di un incontro comune: Aristotele era percepito come un uomo dotato di aspetti quasi divini.

Nonostante la storia lo abbia spesso dipinto come una figura severa e contemplativa — complice il suo stile asciutto e complesso — Aristotele, rispetto ai più austeri Socrate e Platone, mostrava una presenza insolita. Era infatti noto per l’amore verso i gioielli e gli abiti raffinati, e portava persino una pettinatura particolare, come se fosse giunto da un’altra epoca o da un altro luogo. Prima di lasciare questo mondo, è noto che scrisse un testamento complesso e minuzioso, a testimonianza delle eccentricità del suo carattere.

Ἀναφέρεται δ᾿ εἰς αὐτὸν καὶ ἀποφθέγματα κάλλιστα ταυτί. ἐρωτηθεὶς τί περιγίνεται κέρδος τοῖς ψευδομένοις, “ὅταν,” ἔφη, “λέγωσιν ἀληθῆ, μὴ πιστεύεσθαι.” ὀνειδιζόμενός ποτε ὅτι πονηρῷ ἀνθρώπῳ ἐλεημοσύνην ἔδωκεν, “οὐ τὸν τρόπον,” εἶπεν, “ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον ἠλέησα.” συνεχὲς εἰώθει λέγειν πρός τε τοὺς φίλους καὶ τοὺς φοιτῶντας αὐτῷ, ἔνθα ἂν καὶ ὅπου διατρίβων ἔτυχεν, ὡς ἡ μὲν ὅρασις ἀπὸ τοῦ περιέχοντος [ἀέρος] λαμβάνει τὸ φῶς, ἡ δὲ ψυχὴ ἀπὸ τῶν μαθημάτων. πολλάκις δὲ καὶ ἀποτεινόμενος τοὺς Ἀθηναίους ἔφασκεν εὑρηκέναι πυροὺς καὶ νόμους· ἀλλὰ πυροῖς μὲν χρῆσθαι, νόμοις δὲ μή.

Τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν. ἐρωτηθεὶς τί γηράσκει ταχύ, “χάρις,” ἔφη. ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐλπίς, “ἐγρηγορότος,” εἶπεν, “ἐνύπνιον.” Διογένους ἰσχάδ᾿ αὐτῷ διδόντος νοήσας ὅτι, εἰ μὴ λάβοι, χρείαν εἴη μεμελετηκώς, λαβὼν ἔφη Διογένην μετὰ τῆς χρείας καὶ τὴν ἰσχάδα ἀπολωλεκέναι· πάλιν τε διδόντος λαβὼν καὶ μετεωρίσας ὡς τὰ παιδία εἰπών τε “μέγας Διογένης,” ἀπέδωκεν αὐτῷ. τριῶν ἔφη δεῖν παιδείᾳ, φύσεως, μαθήσεως, ἀσκήσεως. ἀκούσας ὑπό τινος λοιδορεῖσθαι, “ἀπόντα με,” ἔφη, “καὶ μαστιγούτω.

Alcuni motti di felicissima saggezza vengono attribuiti a lui, che procedo a citare.

Alla domanda: «Che cosa guadagnano coloro che mentono?», rispose: «Questo soltanto: quando dicono la verità, non vengono creduti».

Rimproverato una volta per aver fatto l'elemosina a un uomo malvagio, replicò: «Ho avuto pietà dell’uomo, non del suo carattere».

Era solito dire ai suoi amici e ai suoi allievi, ovunque si trovasse: «Come la vista riceve la luce dall’aria che la circonda, così l’anima la riceve dalla matematica».

Spesso osservava che gli Ateniesi avevano scoperto sia il grano sia le leggi; ma, mentre il grano lo usavano, le leggi no.

«Le radici dell’educazione», diceva, «sono amare, ma il frutto è dolce».

Alla domanda: «Che cosa invecchia più rapidamente?», rispose: «La gratitudine».

Alla domanda: «Che cos’è la speranza?», replicò: «Un sogno ad occhi aperti».

Quando Diogene gli offrì dei fichi secchi, Aristotele capì che, se non li avesse accettati, Diogene avrebbe avuto un’occasione per deriderlo; così li prese e disse: «Diogene ha perso sia lo scherzo che i fichi». Un’altra volta li prese, li sollevò come si fa con i bambini e, dicendo «Grande Diogene!», glieli restituì.

Diceva che per l’educazione sono necessarie tre cose: dotazione naturale, apprendimento e costante esercizio.

Quando seppe che qualcuno lo insultava, disse: «Che mi colpisca pure — purché io sia assente». 2

Aristotele ebbe problemi con alcuni governanti, come Antipatro e il futuro usurpatore Cassandro (uno dei suoi allievi), dopo la partenza dell’esercito di Alessandro dalla Grecia. Fu inoltre messo sotto accusa dagli Ateniesi, che fraintesero completamente la sua filosofia e guardavano con sospetto alla sua associazione con Alessandro. Si ritirò a Eubea e affidò la direzione della sua scuola a Teofrasto, suo successore, consegnandogli molti dei suoi insegnamenti. I suoi scritti passarono poi alla Biblioteca del Regno di Pergamo e successivamente tornarono ad Atene.

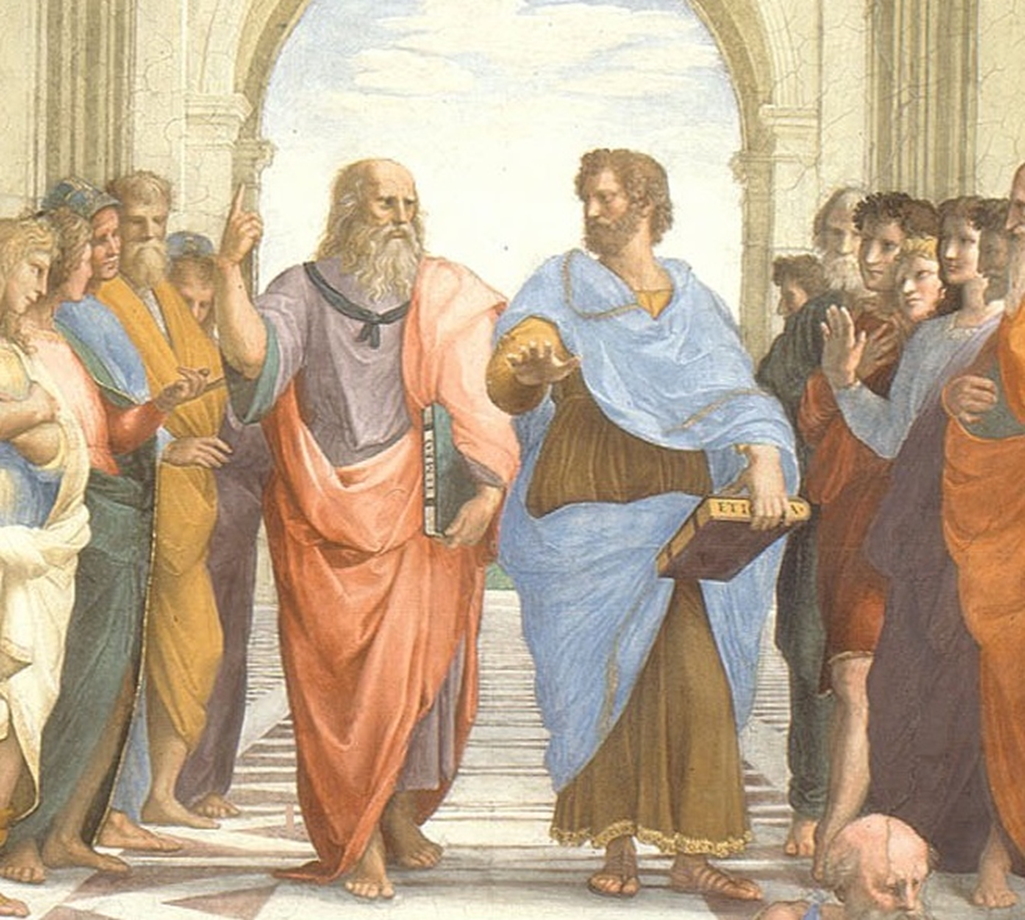

Platone (a sinistra) con Aristotele (a destra): La Scuola di Atene, Raffaello

È noto che Aristotele venne infine venerato e promosso a figura quasi divina dopo la sua morte. I suoi seguaci raccolsero reliquie e istituirono perfino una festa chiamata Aristoteleia, che si celebrava ancora al tempo di Giustiniano. Proprio in virtù di questa divinizzazione, anche Silla fece sequestrare i suoi scritti e li fece portare a Roma.

DISCLAIMER

In modo insolito per un abitante dell’antichità, molte delle opere di Aristotele sono arrivate fino a noi in modo considerevole, in parte grazie all’uso da parte della Chiesa di alcuni temi aristotelici per sostenere il proprio potere. Tuttavia, queste opere sono state comunque alterate, fraintese, mal trascritte o terribilmente tradotte dal greco antico. Ad esempio, è noto che alcune copie di riferimento della Politica divergono significativamente nel contenuto. Parti dell’Etica Nicomachea e dell’Etica Eudemia sono semplicemente interpolate casualmente l’una nell’altra. Tutte le sue opere destinate a essere lette in forma letteraria sono scomparse.Nell’Impero romano d’Occidente erano disponibili solo alcuni titoli selezionati. L’Impero d’Oriente mantenne gran parte del corpus, ma spesso ignorò le parti di Aristotele non legate alla teologia e alla logica. Alcuni dialoghi erano disponibili solo nel mondo islamico. Delle centoquaranta opere note di Aristotele, settanta o più non esistono più o sono sopravvissute solo in frammenti — suggerendo qualche tipo di distruzione o rimozione, data la conservazione del cosiddetto Corpus Aristotelicum. Libri strutturati come Sulla ricchezza, Sui Pitagorici e Sulla Monarchia, destinati a un pubblico di lettori, insieme a dialoghi come il Simposio, Eroticus ed Eudemo, sono tutti mancanti dai libri che sono sopravvissuti.

Uno dei documenti attribuiti ad Aristotele che non fa parte della raccolta medievale è la Costituzione degli Ateniesi, scoperta su papiro in Egitto nel tardo periodo vittoriano. Sono molte le scritture mancanti di Aristotele: delle costituzioni per specifici stati, centocinquantuno sono ancora persi.

Anche nelle opere giunte fino a noi, Aristotele spesso afferma di non sapere tutto e che quanto propone è un esperimento di pensiero piuttosto che una conclusione definitiva e assoluta. Teologi, astronomi, scienziati e altri hanno frainteso i suoi studi come completi e autorevoli fin dal Medioevo.

ANALISI E CATEGORIZZAZIONE

Per Aristotele, l’analisi non era solo ragionamento puro; richiedeva osservazione e raccolta di prove per formulare conclusioni — il fondamento del pensiero scientifico. Egli utilizzava sia la deduzione sia l’induzione per questo scopo, senza affidarsi esclusivamente a un solo metodo.

Convinto che le aree di conoscenza dovessero essere suddivise in categorie specifiche per facilitarne l’uso, Aristotele introdusse l’idea della classificazione nelle scienze e nelle altre discipline.

LOGICA

La logica aristotelica è ampiamente riconosciuta come la base della logica nel pensiero scientifico — il fondamento della logica formale come campo:

ARISTOTELE creò la scienza della logica — questo è un semplice fatto storico. Per lui, non era solo uno dei rami del sapere — teorico, pratico o produttivo — ma uno strumento che tutti devono usare per giungere a conclusioni vere. Il suo commentatore, Alessandro di Afrodisia, giustamente chiamò la logica organon, o strumento, e fin dal VI secolo d.C. la parola è stata usata come nome generale per i trattati di logica. 3

La sua opera Analitici Primi è il primo studio di logica pervenuto e la tratta come lo studio dell’argomentazione: un insieme di affermazioni vere o false che conducono a una conclusione vera o falsa.

Introdusse simboli — noti come variabili — per rappresentare i soggetti degli argomenti e evitare confusione. Questa fu una novità che permise argomentazioni più complesse e sistematiche. Uno dei contributi duraturi di Aristotele è il sillogismo, composto da soggetto, predicato, operatore e termine medio, che produce una relazione che dimostra la validità di un argomento. Per esempio:

Premessa 1:

I serpenti non hanno zampe. [Ogni A è in relazione con B]

Premessa 2:

Un pitone è un serpente. [C è A]

Conclusione:

I pitoni non hanno zampe. [C è B]

Ci sono molte sfumature complesse nell’argomentazione sillogistica, applicabili a tutte le forme di apprendimento. Per la stragrande maggioranza della storia della filosofia, l’argomentazione logica si è basata sulle formulazioni di Aristotele — e solo nel XIX secolo ha cominciato a essere anche solo parzialmente superata.

OTTICA

Aristotele fu un grande pioniere nello studio della natura della visione. Molte delle sue osservazioni restano valide ancora oggi. Egli rifiutò l’idea che la vista avvenisse tramite raggi emanati dagli occhi, sostenendo invece una teoria dell’intromissione, secondo cui l’occhio riceve passivamente luce e colore dall’esterno. L’ottica moderna conferma questa visione: infatti, sappiamo che la luce si riflette sugli oggetti esterni e poi entra nei nostri occhi.

Inserendo questa teoria nel suo impianto filosofico, Aristotele evidenziava il ruolo fondamentale di un mezzo trasparente — ad esempio l’aria o l’acqua — situato tra l’oggetto e l’occhio. Secondo lui, la luce attualizza questo mezzo, passando dalla potenzialità all’effettiva realtà, permettendo così la percezione visiva.

ETICA

Aristotele sosteneva che, così come la funzione delle dita è manipolare fisicamente la materia, la funzione propria dell’essere umano è raggiungere l’eccellenza e unirsi a poteri superiori. La vera eticità, per lui, si conquista attraverso la meditazione, la contemplazione e la pratica quotidiana della virtù — non semplicemente obbedendo a regole scritte o tramandate oralmente. Pur riconoscendo l’utilità delle leggi e dei codici morali, Aristotele insisteva sul fatto che l’etica dovesse essere «vissuta» e incarnata nella vita quotidiana, non solo appresa a memoria o imposta per decreto.

La virtù, però, deve sempre accompagnata con il discernimento. Aristotele era attento a non applicare un unico metro di giudizio a tutte le situazioni. Il comportamento ideale sul campo di battaglia non è lo stesso che si richiede per scrivere una grande opera teatrale o per educare un figlio. In confronto ai sistemi morali rigidi della Torah, della Bibbia o del Corano — che lui probabilmente avrebbe considerato forme di schiavitù spirituale — Aristotele mostrava una comprensione profonda della natura umana e del percorso verso la piena realizzazione dell’uomo.

IL GIUSTO MEZZO

Sia nell’Etica Eudemia sia nell’Etica Nicomachea, Aristotele riprese e approfondì il concetto del «giusto mezzo», un’idea già accennata da Socrate nei Dialoghi. Aristotele osservava che molti problemi etici nascono dall’eccesso o dal difetto: alcune persone, per esempio, sono eccessivamente adulatrici, mentre altre risultano volgari o aggressive. Le qualità migliori, a seconda dei contesti, si collocano sempre tra questi due estremi.

Aristotele riteneva che l’individuo ideale fosse colui che aveva pienamente sviluppato le quattro virtù principali, tradizionalmente rese con i termini greci phronesis (prudenza), dikaiosyne (giustizia), andreia (fortezza) e sophrosyne (moderazione). Questi concetti non sono facilmente traducibili, soprattutto perché il Cristianesimo, nel tempo, ne ha alterato il senso originario; tutti, comunque, si ricollegano alla virtù di temperanza cara ad Apollo. Raggiungere la padronanza di queste virtù significa vivere in modo consapevole, meditare e mantenersi vicini agli dèi.

LO STATO IDEALE

A differenza di Socrate e Platone, Aristotele non nutriva un pessimismo radicale verso la partecipazione popolare al governo. Credeva anzi che un gruppo di cittadini — purché non fosse «completamente degradato» — potesse spesso formulare giudizi migliori di quelli di un singolo individuo. Quando ben realizzata, questa forma di governo prende il nome di politia; se mal gestita, degenera in quella che definiva una «cattiva democrazia» (termine che in seguito Polibio avrebbe rielaborato come oclocrazia).

Analogamente, la monarchia era accettabile se retta da un sovrano saggio; altrimenti scivolava facilmente nella tirannide. Aristotele considerava la tirannide spregevole e pericolosa, poiché il potere di un monarca malvagio non può essere limitato, e un governante che infrange un giuramento sacro commette un errore gravissimo.

Nella Politica, Aristotele spiegava come i tre sistemi di governo fossero spesso fraintesi. Li distingueva non tanto per il numero di governanti, quanto per il fatto che questi mirassero o meno al bene comune. Propose varie classificazioni di democrazie e oligarchie, ispirandosi ai sistemi politici greci che osservava.

Metteva in guardia contro le democrazie dominate dai demagoghi, pronti a lusingare un popolo ormai degradato:

Questo stato di cose nasce a causa dei demagoghi; infatti, nelle città rette da una democrazia guidata dalle leggi, un demagogo non emerge, poiché sono le classi migliori dei cittadini a occupare la posizione più rilevante. Ma laddove le leggi non dominano, sorgono i demagoghi; il popolo diventa un unico "monarca collettivo", perché i molti esercitano la sovranità non come individui, ma come massa compatta. Tuttavia, non è chiaro a quale tipo di democrazia si riferisca Omero quando dice "nessuna benedizione è il dominio dei molti": se intendesse questo tipo collettivo, o piuttosto quando i governanti, pur essendo più numerosi, agiscono ancora individualmente.

Un popolo di questo tipo, diventando una sorta di monarca, tende a governare in maniera dispotica, rifiutando di essere vincolato dalla legge, e finisce per onorare gli adulatori. Una democrazia così degenerata somiglia quindi a una monarchia tirannica: lo spirito è lo stesso, e in entrambi i casi viene esercitato un controllo dispotico sulle classi migliori. I decreti votati dall’assemblea somigliano ai comandi imposti da un tiranno, e i demagoghi e gli adulatori rappresentano le stesse figure, oppure due classi corrispondenti, con la massima influenza presso il potere: i demagoghi nelle democrazie e gli adulatori presso i tiranni.4

Aristotele conclude che la base di uno stato ben progettato risiede nella solidità della sua costituzione — un’idea che influenzò sia la Repubblica Romana sia i fondatori degli Stati Uniti. Seguendo il principio del "Giusto mezzo", egli riteneva che lo stato ideale dovesse essere guidato da una classe media autosufficiente, in opposizione agli stati di "schiavi e padroni" risultanti dalla lotta di classe.

Il concetto più ampio è che, sebbene sia i ricchi sia i poveri mirino al bene, la loro ignoranza li porta spesso a estremi distruttivi. Così come un individuo può deviare dalla virtù, anche uno stato può corrompersi.

Aristotele fu influenzato dall'ascesa della Macedonia e dall'egemonia di Tebe. Vedeva Tebe come un’oligarchia con istituzioni popolari molto limitate, mentre ammirava la monarchia energica della Macedonia, dove fu tutore di Alessandro. Pur rispettando profondamente Atene e il suo sistema democratico, ne riconosceva il declino e le numerose debolezze.

BIOLOGIA

Aristotele è considerato il padre delle scienze biologiche, avendo gettato le basi per la classificazione degli animali. Distinse chiaramente tra vertebrati e invertebrati, e descrisse circa 500 specie di uccelli, mammiferi, pesci e insetti nelle sue opere Storia degli animali e Parti degli animali. Ben prima del suo tempo, concluse che balene e delfini non sono pesci, mentre squali e raggi sì.

Charles Darwin definì Aristotele "il padre della biologia". Molte delle sue osservazioni furono confermate solo secoli dopo, grazie al microscopio e a metodi istologici — ad esempio la sua affermazione che il cuore dell’embrione si forma per primo. Queste intuizioni ispirarono successivamente Galeno, al-Razi, Leonardo da Vinci e Paracelso a condurre i propri studi anatomici.

POESIA E DRAMMA

Nella Poetica, Aristotele definì il dramma come mimesis, imitazione della vita. Il dramma, in questa prospettiva, presenta verità universali pur consentendo astrazione e fantasia — stimolando la contemplazione nello spettatore. Confrontarsi con i propri valori o assistere a temi difficili può ispirare una trasformazione interiore.

Tuttavia, Aristotele insisteva che una funzione dell'arte dovesse essere educativa ed elevante — non semplicemente "arte per l'arte". Commentatori musulmani come Avicenna fraintesero questa posizione, interpretandola come un sostegno al dogma religioso. Questa lettura distorta si diffuse nell'Europa medievale, portando a una rigida censura religiosa delle opere teatrali fino all'epoca di Shakespeare.

METAFISICA

Nella Metafisica, Aristotele esplora la natura della realtà. Introduce il concetto di ousia (sostanza) come categoria fondamentale dell’essere, distinguendo tra forma (essenza) e materia (ciò di cui una cosa è fatta).

Questo porta alla sua teoria dell’ilomorfismo: tutte le cose fisiche sono composte di materia e forma, in contrasto con la teoria dualistica di Platone. Aristotele introduce anche i concetti di potenzialità e atto, spiegando che le cose esistono prima in potenzialità e si realizzano pienamente solo quando raggiungono l’atto. Al vertice della realtà, egli colloca il Motore Immobile: un’entità puramente attuale, non materiale, responsabile del movimento e dell’ordine nell’universo.

Nella Fisica, Aristotele studia la natura e il cambiamento, sostenendo che ogni moto nasce da quattro cause:

- Causa materiale: di che cosa è fatto un ente

- Causa formale: la sua struttura o forma definente

- Causa efficiente: l’agente che produce il cambiamento

- Causa finale: lo scopo o fine ultimo

A differenza della fisica moderna, che si fonda su leggi matematiche, Aristotele vedeva la natura come teleologica — un sistema che si muove verso fini intrinseci. Distinse tra moto naturale (ad esempio il fuoco che tende verso l’alto) e moto violento (provocato esternamente).

Molti fraintendimenti derivano da traduzioni imprecise o da interpretazioni teologiche distorte. Perfino Galileo e Newton si basarono sulle letture scolastiche di Aristotele, non sempre sui testi originali.

La Metafisica e la Fisica sono intimamente legate: la sua teoria dell’essere sostiene la sua visione sul movimento e sul cambiamento. Il modello teleologico di Aristotele influenzò profondamente la filosofia medievale, in particolare lo Scolasticismo, e continuò a influenzare i dibattiti in ambito scientifico e metafisico.

BIBLIOGRAFIA

1Dio letters, Synesius

2Lives of Eminent Philosophers, Diogenes Laertius

3Aristotle, John Ferguson

4Book 4, Politics, Aristotle

Aristotle the Philosopher, J. L. Ackrill

Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre, Kelvin Knight

CREDITI:

Karnonnos [TG]