SaqqaraNox [NG]

Well-known member

- Joined

- Oct 9, 2021

- Messages

- 1,071

AL-KINDI

Polimata

Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq Al-Kindī (ca. 801–873), noto in latino come Alkindus, fu il primo vero polimata dell’Epoca dell’Ignoranza. Celebre come il “Primo filosofo degli arabi”, apportò contributi originali in numerose discipline, tra cui filosofia, matematica, medicina, ottica, astronomia, crittografia e teoria musicale. Uno dei suoi risultati più noti fu la diffusione dell’uso dei numeri indiani, da cui ancora oggi traiamo beneficio.

Scrisse centinaia di trattati, molti dei quali introdussero e svilupparono il sapere scientifico e filosofico nel mondo islamico. Questi scritti diventarono in seguito influenti nell’Europa medievale. Fu tuttavia anche un importante teologo del suo tempo, e assistette personalmente i Califfi presso la Casa della Sapienza, il principale centro del sapere a Baghdad. Le sue riflessioni filosofiche sulle opere di Platone e Aristotele lo condussero, verso la fine della vita, a gravi difficoltà a causa della sua apostasia, e lo portarono a essere emarginato dalla stessa società che aveva arricchito.

PRIMA VITA

Al-Kindi nacque dalla tribù araba dei Kinda, originaria dell’Arabia meridionale ma residente in Iraq da molte generazioni. Nell’ambito dell’impero Abbaside, la sua famiglia era diventata estremamente ricca grazie al fiorente commercio di schiavi nella vicina Bassora, e suo padre fu un importante governatore di Kufa. Durante l’adolescenza, ricevette istruzione nella lingua greca.

Studiò in seguito presso le principali istituzioni educative di Baghdad, attirando l’attenzione dei califfi per la sua perspicacia e l’abilità nel produrre traduzioni coerenti delle opere greche. Il califfo Al-Maʾmūn lo nominò presto supervisore della Casa della Sapienza, con l’incarico di sovraintendere alle traduzioni dei testi greci.

CASA DELLA SAPIENZA

Il lavoro filosofico di Al-Kindi pose le basi per la tradizione filosofica araba. Fu fondamentale nel rendere accessibile la filosofia greca nella lingua dell’impero. In qualità di figura di spicco presso la Casa della Sapienza di Baghdad, sponsorizzò la traduzione di testi antichi e coniò gran parte del vocabolario filosofico arabo.

I suoi scritti trattano di logica, etica, teologia e metafisica.

Uno dei suoi lavori principali, Sulla Prima Filosofia, è la prima metafisica sistematica in lingua araba. In essa, Al-Kindi sintetizzò le idee neoplatoniche e aristoteliche in una visione metafisica unificata. Egli sostenne l'esistenza di un unico Creatore eterno, negando al contempo l'eternità del cosmo, allineando così la filosofia greca ai principi islamici. Al centro della sua metafisica c'è il concetto di Dio come “Vero Uno”, assolutamente unico e incomparabile, una posizione così rigorosa che equivale a una sorta di teologia negativa (non possiamo attribuire a Dio qualità ordinarie).

Al-Kindi concepì anche l’idea dell’anima come entità immateriale e sostanziale, distinta dal corpo, in opposizione alle visioni materialiste diffuse nel suo tempo. Si trattava di una spiegazione innovativa dell’anima nel contesto contemporaneo, che si allineava alla tradizione platonica.

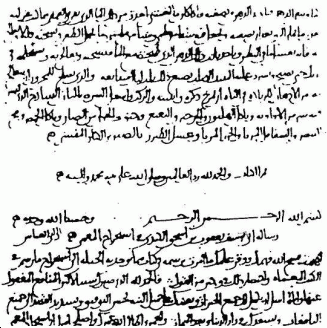

Prima pagina di "Sulla decifrazione dei messaggi cifrati"

Dal punto di vista metodologico, Al-Kindi cercò di armonizzare la filosofia con la religione. Sosteneva che la verità dovesse essere accettata indipendentemente dalla sua origine e affermò celebremente che non ci si dovrebbe vergognare di apprendere la verità da popoli stranieri, poiché “nulla è più prezioso della verità”.

Egli vedeva la filosofia come complementare alla rivelazione: uno strumento razionale per approfondire la comprensione dei principi divini. In questo modo, evolse le pratiche precedenti integrando il razionalismo greco nel pensiero islamico, fornendo spiegazioni razionali e sistematiche a questioni teologiche come la creazione, la profezia e gli attributi di Dio, senza citare esplicitamente i suoi predecessori greci o musulmani. Il suo lascito filosofico fu l’inaugurazione della falsafa (la filosofia peripatetica aristotelica) nel mondo arabo, guadagnandogli il titolo di “Padre della filosofia araba”.

Al-Kindi aveva elaborato e tradotto ampie sezioni di opere che, tuttavia, lo resero sospetto di eresia e lo misero in pericolo per via della sua teologia, in particolare quelle che tradusse da Plotino e che scambiò per un testo fondamentale di Aristotele. Le rivalità all’interno della Casa della Sapienza gli causarono anch’esse problemi. Il califfo al-Mutawakkil, fanatico religioso, inviò diversi agenti della polizia segreta ad attaccarlo e a saccheggiare la sua biblioteca. Egli divenne progressivamente una figura marginale e solitaria, mentre la sua filosofia cadde in relativa oscurità rispetto a quella dei suoi successori, e una larga parte del suo pensiero venne cancellata e rimossa dai censori islamici.

Intorno al periodo della sua emarginazione, l’Impero abbaside entrò nella fase nota come Anarchia di Samarra e declinò rapidamente. La Rivolta degli Zanj, che coinvolse fino a un milione di schiavi neri delle piantagioni, allineati con diverse tribù arabe emarginate, esplose rapidamente, trascinando l’Impero in un conflitto interminabile e in una crescente frammentazione.

MATEMATICA

Nel campo della matematica, Al-Kindi fu straordinariamente innovativo e contribuì a diffondere i numeri e i concetti matematici indiani presso un pubblico più ampio. Scrisse almeno quattro volumi sul sistema numerico indù (Kitāb fī Isti'māl al-A'dād al-Hindiyyah, “Sull’uso dei numeri indiani”), che ebbero un ruolo fondamentale nell’adozione del sistema numerico dell’India in Medio Oriente e successivamente in Europa. Mostrando l’efficacia aritmetica dei numeri indiani, inclusi il valore posizionale e lo zero, queste opere perfezionarono le pratiche precedenti e prepararono il terreno per l’aritmetica moderna in Occidente.

Gli scritti matematici di al-Kindi erano vasti. Trattò aritmetica, geometria, proporzioni e analisi numerica. Ad esempio, scrisse testi sull’ “armonia dei numeri”, quantità relative e algoritmi di cancellazione, mostrando una profonda comprensione della teoria dei numeri e di tecniche algebriche. In geometria affrontò temi come la teoria dei paralleli, segno del suo coinvolgimento con Euclide. Applicò inoltre la geometria alla risoluzione di problemi in ottica e astronomia, servendosi di diagrammi matematici a sostegno delle sue teorie.

ASTRONOMIA

Al-Kindi apportò contributi significativi all’astronomia e alla cosmologia, spesso intrecciati con l’astrologia. Accettò ed elaborò il modello tolemaico del cosmo. Nei suoi scritti cosmologici descriveva i corpi celesti come esseri razionali obbedienti alla volontà di Dio: i loro moti circolari perfetti erano visti come atti di adorazione e strumenti della provvidenza divina. Al-Kindi fornì argomentazioni empiriche a favore dell’influenza celeste. Ad esempio, osservò che le stagioni cambiano in relazione alle posizioni del Sole e dei pianeti e suggerì persino che le caratteristiche fisiche dei popoli variassero in base al clima astronomico della loro regione. Un tale ragionamento dimostra il tentativo di fondare l’astrologia sull’osservazione e sulla filosofia naturale.

Il filosofo arabo scrisse numerosi trattati astrologici, spesso con fini pratici come l’uso dell’astrologia oraria per rispondere a domande e la decumbitura per formulare una prognosi di morte o guarigione. Alcuni titoli degni di nota includono Il Libro del Giudizio delle Stelle (una raccolta sulla redazione di oroscopi, nota anche come Liber iudiciorum astrorum), Sul Cambiamento del Tempo (De mutatione temporum, uno studio meteorologico), Sulle Eclissi e Sui Segni dell’Astronomia applicati alla Medicina (De Signis Astronomiae ad Medicinam). Basandosi sul misticismo, Al-Kindi propose anche un sistema che utilizza le fasi lunari per anticipare i giorni critici nella malattia di un paziente, fondendo ulteriormente osservazione e calcolo.

In queste opere, egli sviluppò l’astrologia babilonese ed ellenistica mediante un’analisi sistematica e tentando spiegazioni naturali per gli effetti astrologici. Scrisse, ad esempio, un trattato sulle maree, spiegando l’influenza lunare attraverso il riscaldamento e il raffreddamento dell’acqua (un tentativo precoce di scienza delle maree). La fusione operata da Al-Kindi tra astronomia, osservazione empirica e fisica rappresentò un progresso nel rendere l’astrologia più scientifica. Molti dei suoi scritti astrologici furono tradotti in latino e si diffusero ampiamente. Già nel Rinascimento, il suo De Iudiciis Astrorum era stato stampato a Venezia, a testimonianza della sua influenza sull’astrologia europea. La sua idea che i raggi celesti trasmettano forze risultò particolarmente influente in Europa, alimentando le successive teorie medievali sull’ottica e sulla magia astrale (influenzando, ad esempio, pensatori come Roger Bacon e Marsilio Ficino).

OTTICA

Al-Kindi contribuì in modo significativo all’ottica e tentò di far rinascere questa scienza. È infatti riconosciuto come il primo grande autore a scrivere una teoria ottica dopo l’antichità. Sulla base delle opere di Euclide e Tolomeo, scrisse un trattato ottico noto in latino come De Aspectibus (“Sulla visione” o Ottica). In quest’opera, Al-Kindi esaminò con rigore il funzionamento della visione, nonché la natura della luce e del colore.

Al-Kindi prese in considerazione e mise a confronto due teorie della visione, ereditate dai greci: la teoria dell’ “intromissione” di Aristotele, secondo cui l’occhio riceve le forme attraverso un mezzo pervaso dalla luce, e la teoria dell’ “estromissione” di Euclide, secondo cui l’occhio emette raggi visivi in linee rette. L’analisi di Al-Kindi fu di tipo geometrico, e privilegiava gli argomenti di Euclide. Egli osservò che la spiegazione aristotelica non reggeva di fronte a certi fenomeni prospettici — ad esempio, perché un oggetto circolare appare ellittico se osservato da un’angolazione. Inoltre, riteneva che Aristotele non spiegasse adeguatamente la visione notturna.

Sebbene molte delle sue osservazioni si rivelassero errate, Al-Kindi comprese correttamente aspetti fondamentali della propagazione rettilinea dei raggi luminosi, della natura della visione notturna e cercò di colmare le lacune presenti nella teoria aristotelica. La sua ricerca in ambito ottico contribuì ad ampliare le conoscenze precedenti introducendo il concetto di raggi luminosi dotati di forza fisica, un’idea che fungeva da ponte tra geometria pura e fisica, ma che fu anche influenzata dalle sue pratiche meditative.

MEDICINA

In quanto medico, Al-Kindi applicò il suo intelletto alla medicina, con particolare attenzione alla farmacologia. Scrisse oltre venti trattati medici, il più celebre dei quali è De Gradibus (“Sui gradi”), che rappresenta un tentativo pionieristico di quantificare la medicina. In quest’opera, Al-Kindi affronta un problema pratico cruciale: come determinare la potenza dei farmaci composti e il dosaggio corretto.

La medicina galenica descriveva i farmaci come caldi, freddi, umidi o secchi in quattro gradi, ma si trattava di una scala qualitativa. Al-Kindi la rese quantitativa ideando una scala matematica per misurare la potenza dei farmaci. Partì dal presupposto che ogni grado successivo di una qualità ne raddoppiasse l’effetto e quindi elaborò un metodo per combinare gli ingredienti in modo calcolato.

Ad esempio, fornì una formula per calcolare il livello di calore di una miscela sulla base delle quantità e dei gradi intrinseci dei suoi componenti. Questo permetteva al medico di prevedere matematicamente l’efficacia di un rimedio composto, rendendo il dosaggio del farmaco più preciso e prevedibile.

Secondo lo storico della medicina Plinio Prioreschi, il De Gradibus fu “il primo tentativo di quantificazione seria in medicina”.

L'approccio di al-Kindi ha fatto progredire notevolmente le pratiche mediche precedenti, introducendo la precisione. Mentre i medici precedenti si affidavano al giudizio qualitativo e all'esperienza, Al-Kindi introdusse il peso, la misura e il numero a sostegno delle decisioni mediche. Questo fu un passo avanti verso i metodi quantitativi e basati sull'evidenza che molto più tardi divennero standard. Inoltre, scrisse su argomenti medici specifici: un formulario farmacologico che elencava droghe vegetali e minerali, un trattato sui profumi e, forse, opere cancellate sull'oftalmologia, che riflettono la gamma dei suoi interessi medici.

Molte delle sue osservazioni influenzarono in seguito Al-Razi e altri medici a sviluppare ulteriormente lo studio della medicina.

MAESTRO DI CRITTOGRAFIA

Una delle conquiste più straordinarie di Al-Kindi, rimasta in gran parte sconosciuta in Europa fino ai tempi moderni, fu la sua invenzione della crittoanalisi tramite l’analisi della frequenza, che segna di fatto la nascita della crittografia scientifica. In un trattato intitolato Risāla fī Istikhrāj al-Mu'ammā (“Sull’estrazione dei messaggi oscurati”), noto in inglese come On Deciphering Cryptographic Messages, Al-Kindi presentò la prima spiegazione documentata di come decifrare testi cifrati analizzando la frequenza delle lettere.

Quest’opera, scritta intorno all’850, delinea il metodo per attaccare sistematicamente una cifra per sostituzione. Al-Kindi spiega che, se si possiede un messaggio cifrato e si conosce la lingua del testo in chiaro, si dovrebbero confrontare le frequenze delle lettere cifrate con le frequenze tipiche delle lettere in quella lingua. Descrive il processo di raccolta di un campione sufficientemente ampio di testo normale, il conteggio della frequenza di ciascuna lettera (determinando quali sono le più comuni, le seconde più comuni, e così via), e poi l’associazione di queste frequenze con quelle dei simboli presenti nel testo cifrato.

Sostituendo il simbolo cifrato più frequente con la lettera più comune nel testo in chiaro, il secondo simbolo più frequente con la seconda lettera più comune, e così via, è possibile iniziare a svelare il messaggio. Questo metodo è l'analisi delle frequenze. L’esposizione di Al-Kindi è la più antica conosciuta al mondo.

Questa scoperta ha rappresentato un'importante innovazione metodologica. Al-Kindi fu il primo a trasformare la crittoanalisi in una scienza statistica e linguistica. Parlò persino dell’uso di decifrazioni di prova e di schemi di parole probabili per perfezionare la tecnica, mostrando una comprensione molto sofisticata.

TEORIA MUSICALE

Al-Kindi fu anche un pioniere della teoria musicale. È riconosciuto come il primo grande teorico della musica nel mondo islamico di cui ci siano pervenute opere. Nei suoi scritti musicali, Al-Kindi applicò il ragionamento filosofico e matematico all’arte del suono, proprio come avevano fatto Pitagora e Aristosseno nell’antica Grecia. Uno dei suoi principali contributi fu l’adattamento sistematico del sistema musicale greco alla tradizione musicale araba. Trasferì il sistema greco dei tetracordi sul liuto arabo (lo ʿūd). In tal modo, introdusse la convenzione tonale greca nella teoria musicale araba.

Usava lettere dell’alfabeto arabo per indicare le note, ma forniva anche la loro corrispondenza con i nomi delle note greche. Questo contribuì a creare un ponte tra la comprensione musicale greca e quella mediorientale.

Ad Al-Kindi viene attribuita l’aggiunta di una quinta corda allo ʿūd (liuto), ampliandone l’estensione e l’accordatura per adattarsi meglio alle scale teoriche. Questa innovazione nella progettazione dello strumento dimostra il suo coinvolgimento pratico nella musica. Scrisse almeno quattro trattati di teoria musicale, dei quali sono noti i titoli e alcuni frammenti. Tra questi: Sulla composizione delle melodie, Sulle proporzioni armoniche (modi) e i toni, Sulle parti della musica, e un testo sulla costruzione degli strumenti a corda (che descrive strumenti da una a dieci corde).

In questi scritti, al-Kindi discusse l’accordatura del liuto, la divisione dell’ottava e gli effetti cosmologici e terapeutici della musica. Credeva, ad esempio, nell’influenza curativa della musica sull’anima e sul corpo, riprendendo l’antica idea della musica come rimedio medico. Esplorò inoltre le relazioni tra gli intervalli musicali e i corpi celesti, suggerendo una sorta di “musica delle sfere”.

Questi sviluppi furono informati dalla sua sperimentazione sul suono e la vibrazione, collegata all’occulto. È possibile che parte del suo corpus filosofico fosse legata a tali esperimenti.

Sviluppando la teoria musicale greca e adattandola alla musica contemporanea, Al-Kindi fece progredire la pratica musicale nel IX secolo. I musicisti arabi precedenti seguivano una tradizione orale; Al-Kindi contribuì alla creazione di un quadro teorico scritto per la musica. Introdusse una forma di notazione musicale e una terminologia precisa, rendendo possibile la conservazione e l’insegnamento della conoscenza musicale in modo scientifico. Indirettamente, la sua fusione del pensiero musicale ellenico e arabo arricchì la storia globale della teoria musicale.

INFLUENZA IN EUROPA

Sebbene dopo le persecuzioni fosse caduto in una certa oscurità, l’influenza intellettuale di Al-Kindi si estese oltre il mondo arabofono, principalmente grazie al movimento di traduzione dall’arabo al latino del XII secolo. Molte delle sue opere vennero tradotte in latino, permettendo agli studiosi europei di accedere alle sue idee. Gerardo da Cremona, prolifico traduttore attivo a Toledo, tradusse diversi testi di Al-Kindi.

Fonti storiche suggeriscono persino che Gerardo abbia tradotto “quasi tutti i libri di… Al-Kindi” in latino, specialmente quelli di medicina, matematica e astronomia. Ad esempio, sappiamo che il De Gradibus (sulla farmacologia) fu tradotto e studiato in Europa e che Roger Bacon lo conosceva bene (citava il metodo di dosaggio di Al-Kindi). Anche il trattato di ottica De Aspectibus di Al-Kindi era disponibile in latino e divenne una fonte fondamentale per la scienza ottica medievale.

Influenzò il lavoro di Robert Grosseteste, Roger Bacon e Witelo, che furono i pionieri dell'ottica nell'Europa del XIII secolo. Bacon, in particolare, elogiò i contributi di Al-Kindi all'ottica, classificandolo subito dopo Tolomeo, e prese in prestito l'idea delle forze radianti nella sua analisi della luce e della visione.

In astronomia e astrologia, gli scritti di al-Kindi trovarono un pubblico ricettivo tra gli studiosi latini interessati all'astrologia. Testi come De Iudiciis Astrologorum (Libro dei giudizi astronomici) e De Radiis circolarono sotto il suo nome latinizzato “Alkindus”.

Alberto Magno e Tommaso d'Aquino fanno entrambi riferimento ad “Alkindus” nelle discussioni sulla causalità astrologica, indicando che le idee di Al-Kindi sui raggi e le influenze stellari erano dibattute nei circoli scolastici. Un compendio latino di previsioni astrologiche, Liber novem iudicum in iudiciis astrorum (1509), fu stampato nell'Europa rinascimentale con il nome di Al-Kindi, a testimonianza della sua lunga reputazione in questo campo. In matematica, la trasmissione dei numeri indo-arabi in Europa — uno sviluppo trasformativo — deve qualcosa alla promozione che Al-Kindi fece di questo sistema. I trattati di astrologia di Guido Bonatti portano fortemente la sua influenza.

Insieme alle opere di Al-Khwarizmi, i trattati di Al-Kindi sul calcolo numerico erano noti ai traduttori (un testo latino sull’aritmetica, Algorismus per Momem Alkindus, è attribuito a lui in alcuni manoscritti). Questo contribuì a gettare le basi per la successiva adozione europea dei numeri indiani nel basso Medioevo.

Sebbene figure successive e più grandi come Avicenna e Averroè abbiano spesso oscurato Al-Kindi, gli studiosi europei dei secoli XII–XIII consideravano Alkindus come un’autorità. Il suo nome compare in elenchi di sapienti e in enciclopedie.

Ad esempio, Michele Scoto, lo studioso di corte di Federico II, citava “Alkindi” in materia astrologica all’inizio del XIII secolo. Roger Bacon non solo attinse all’ottica e alla medicina di Al-Kindi, ma menziona anche Al-Kindi in relazione allo studio dell’alchimia e della scienza del calendario (Bacon conosceva la posizione critica di Al-Kindi sull’alchimia). Attraverso tali riferimenti, l’influenza di Al-Kindi filtrò nelle prime università europee. In sintesi, le traduzioni latine delle sue opere funsero da canali di trasmissione del sapere.

Il ruolo di Al-Kindi nella storia intellettuale dell’Europa mostra che fu un precursore che trasmise il sapere greco-arabo e aggiunse idee originali che contribuirono a catalizzare le tradizioni scolastiche e scientifiche europee.

BIBLIOGRAFIA

OUP Philosophy Blog – “Philosopher of the Month: al-Kindī”

Al-Kindi Writes the First Treatise on Cryptoanalysis, Stanford Encyclopedia of Philosophy

al-Kindi, Peter Adamson